역대 프로그램

기획전시 BBDK 〈한국에서 가장 아름다운 책〉

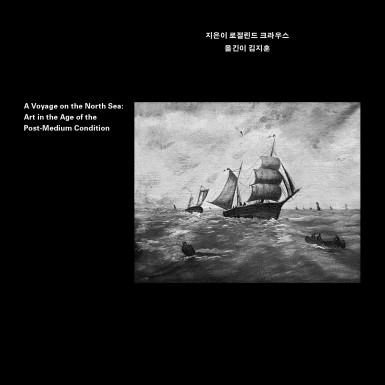

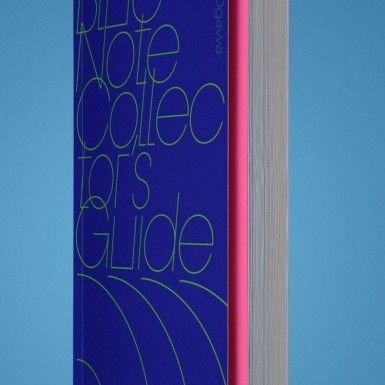

CMYK 네 가지 잉크가 묻혀진 종이를 말리고 접어 모은 뒤, 그보다 두꺼운 종이나 천을 덮고 풀 혹은 실로 묶은 직사각형의 물건.

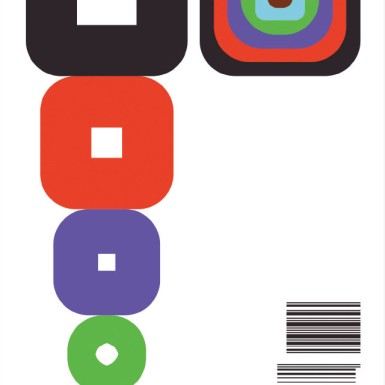

책이란 대략 이런 것입니다. 작은 것은 손바닥 크기, 커봤자 A4 남짓으로 대개 엇비슷합니다. 이 고만고만한 조건 안에서 디자이너들은 싸움을 벌입니다. 글자 모양을 고르고, 종이를 고르고, 제본 방식을 정합니다. 글과 이미지의 관계는 어떻게 할지, 쪽 번호는 어느 방향으로 달지 고민합니다. ISBN 바코드를 어느 위치에 넣을지, 어떤 후가공 방법이 좋을지 상상하기도 합니다.

대체적으로 쓸 데 없고, 별로 티도 나지 않는 이런 고민들은 많은 경우 별 성과없이 끝나지만 아주 가끔은 눈에 띄는 승리를 거둘 때도 있습니다. 여기 모아 놓은 서른 권의 책들은 그 승리의 결과물 중 ‘일부’입니다.

우리는 이 결과물들을 ‘아주’ 크게 확대하고, 그것을 잉크가 아닌 빛을 통해 보여주고 싶었습니다.

그것들이 지하철 통로나 버스 정류장 모서리의 대형 간판처럼 보였으면 좋겠다고 생각했습니다. 어른 키를 훌쩍 넘는 크기로 확대된 책은 단순히 내용을 담는 그릇이 아닌 독립된 사물로서 스스로를 과시합니다. 빛을 쪼여 밝혀진 책은 CMYK 잉크의 무게를 살짝 내려놓고 지금 우리에게 친숙한 RGB의 이미지로 다가옵니다. 이런 방식으로 책은 낯설면서 동시에 친숙한 무엇이 됩니다.

- 기획: 김형진, 유현선(워크룸 프레스)

- 공간 설계 및 제작: 김민수(포스트스탠다즈)

- 사진: 김경태